Difficile de ne pas tomber dans les clichés sexistes quand on parle des filles dans un milieu essentiellement masculin. Depuis un bon moment, Lady K peaufine son lettrage tout en soignant sa réput’ dans les rues de Paris, à grands coups de squeezer et de fat cap.

Rencontre avec une artiste passionnée… et très bavarde lorsqu’elle parle de sa passion !

Peux-tu te présenter ?

On me connait surtout sous le pseudonyme Lady K que je pose depuis 1998. Avant je posais d’autres noms.

Quand as-tu commencé à peindre ?

En classe de CM1/CM2, on m’a demandé de customiser la bibliothèque de la classe avec des animaux. j’ai dessiné mes premiers lettrages en 1991, j’étais en Cinquième. Un jour, une copine m’a montré un sketch au crayon de papier dessiné par un admirateur un peu plus âgé qu’elle. Les lettres simples étaient équilibrées et dynamiques, ça m’a donné envie d’en faire. J’ai posé mes premiers tags sur la voiture du conseiller d’éducation que tout le monde détestait avec une copine la même année. J’ai un peu tagué avec un marqueur Onyx puis j’ai fait des lettrages à l’acrylique sur toile et sur bois en 1993/1994 tout en testant la bombe dehors. De 1993 à 1997, j’ai plutôt eu une pratique d’atelier où j’ai expérimenté des esthétiques inspirées par les peintres modernes européens (surréalistes, impressionnistes, dadaïstes…). En 97/98, j’ai vraiment commencé à taguer partout.

Pourquoi ?

La beauté du message modulé par des variables émotionnelles. Pouvoir entamer une locution avec un public, catalyser des émotions personnelles ou celles des autres.

Avec qui ?

J’ai vraiment commencé seule, je partais le soir avec quelques sprays et je marchais des heures dans les rues, le long des voies ferrées. J’ai pas rencontré beaucoup de monde au début, juste quelques personnes. Je taguais le plus souvent avec Bingo, le berger allemand de papa, avec lequel je faisais de longues balades.

Comment ?

Avec mes baskets aux pieds ! Pour le fun, je partais le soir de chez papa avec quelques sprays pour aller chez maman, qui vivait à douze kilomètres de là.

Où ?

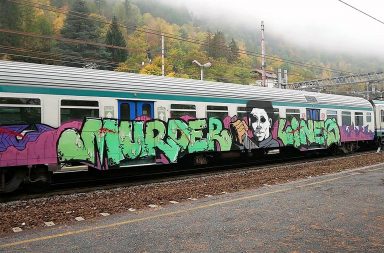

Quelque part en proche banlieue parisienne. Juste à côté d’un dépôt de RER D et de frets où on pouvait tomber sur un Corail avec un peu de chance. J’ai fait mes premiers panels là-bas, toute seule.

Quelles sont tes influences ?

Je n’ai pas vraiment d’influence. Je préfère parler d’inspiration ou de calculs. Quand je crée des lettres, je ne cherche pas vraiment à faire pareil que les autres. Je prends mon crayon et je me demande comment je peux m’approprier des phases vraiment équilibrées pour les rendre personnelles. C’est en dessinant continuellement avec cette idée que j’arrive à développer des phases nouvelles : des flèches plumes, des spirales autours des flèches, des flèches rubans, tripler des auréoles, les mélanger comme des anneaux de Cartier, des orbitales électroniques selon le modèle de Rutherford, un peu désuet depuis Schrödinger… Le rapport à la création est d’ordre logique, je cherche l’équilibre des formes dans mes lettres. Je me demande comment une forme va répondre de façon cohérente à une autre, et de cette cohérence, j’essaie de créer une harmonie.

C’est aussi mathématique, parfois j’additionne des éléments qui n’ont rien à voir ensemble. Il y a plein de paramètres qui débarquent et qu’il faut calculer : composition générale, innovation, cohérence des lettres, équilibre entre vide et plein, netteté, et après la couleur arrive avec l’intensité des contrastes. C’est comme les calculs que peuvent faire des mathématiciens. On a juste pas les mêmes signes, ni la même fonction. Les opérations des mathématiciens sont là pour les mêmes raisons que nos calculs plastiques, ils peuvent rendre le monde plus ergonomique, enfin c’est ce que j’espère.

Je pourrais citer quelques éléments qui m’ont particulièrement influencée : ce fameux dessin pour K. ou encore l’année suivante un dessin pour S. au crayon de papier, lettres ultra-simples et équilibrées. A cette période, je cherchais vraiment l’équilibre de lettres simples et dynamiques. A la même époque, je suis influencée par le logo de NTM dessiné par Mode2, par les typographies sur les télécartes. Je me souviens d’une carte sur laquelle était écrit Mémophone 3672 en blanc sur un fond jungle. Cela m’a inspiré pour un lettrage Shabba Ranks avec des lettres rondes blanches aux contours noirs entrelacées sur un fond jungle.

Pour les tags, je puisais dans des livres de calligraphie en 1994. C’est ressorti en 1998 quand j’ai vraiment commencé à taguer. Je faisais des Lady K avec des lettres cadeaux, ça changeait du style bâton, street.

J’ai aimé les lettrages de Daim vers 1999, ceux de Weane vers le début des années 2000. Quand j’ai découvert Instagram, j’ai fouillé partout pour trouver les comptes des meilleurs graffeurs. Je pense que l’école allemande et les lettres de Phet en particulier sont vraiment très intéressantes. Mais encore une fois, quand je prends un crayon, c’est pour me démarquer de ce qui est déjà fait, je ne veux pas recopier.

Quelle est ta vision du Graffiti ? Plutôt vandale ou posée en terrain ?

Les deux, j’aime prendre mon temps pour réaliser des fresques comme taguer dans la rue au fat cap ou passer une heure comme cinq minutes sur un truc qui roule.

Voyages-tu beaucoup pour peindre ?

J’aimerais bien, il y a un renouveau du lieu, des styles, et surtout des rencontres avec des writers qui ne peuvent pas se passer autrement.

Quel est ton support de prédilection ?

Ils ont tous des propriétés intéressantes, que ce soit le métal plastifié d’un truc qui traîne pour le remplir d’étoiles et de quelques lettres, ou la porte cochère parisienne pour un tag au squeezer, ou le parpaing italien pour une frise avec Ninas.

Ton outil préféré ?

Ça dépend du support, le critérium pour le papier, le Rotring pour encrer l’esquisse, les feutres Pantone pour les colorier, le Squeezer pour faire couler un tag, la quinze pour avoir un trait biseauté, l’Astro fat ou mieux la Mad Maxxx pour faire bien visible, ou le skinny banana dans un terrain avec un assortiment de couleur.

Je préfère penser à ce que je n’aime pas, la liste est moins longue. Comme pour le support, par exemple, un grillage je n’aime pas, on peut pas taguer dessus. il faut se mettre au tricot pour lui, et le tricot je ne suis pas vraiment fan.

Que penses-tu du stéréotype du Graffiti comme une pratique à dominante masculine ?

Je n’ai jamais eu beaucoup de copines, j’ai plutôt plein de potes.

Y a-t-il une sensibilité et une manière d’aborder le Graffiti de manière féminine ?

Je ne sais pas vraiment, c’est une bonne question. Si je prends Ninas, Zurik, MadC , Unsin, Minas, Musa, Klor, Misz, Jolee, Sista, Malice, Flow 76… je dirais que non. Je pense qu’on a les mêmes règles académiques. Peut-être qu’on a essayé d’incorporer des éléments attribués au stéréotype féminin comme des fleurs, des cœurs, du rose. En pensant à d’autres graffeuses, je peux parler d’une certaine naïveté dans le traité du lettrage.

En tant que fille, ça se passe comment dans ce milieu ?

Comme pour les gars, on se prend des balayettes et des chassés.

Est-ce que tu peins avec d’autres filles, si oui lesquelles ?

J’ai adoré peindre avec Kenza, qui maîtrise bien la lettre et la bombe. C’est ma graffeuse préférée je pense. La meuf, tu lui donnes trois bombes pour dessiner une ville rose, elle te fait une ville trop propre. Tu lui proposes de faire un décor avec un plancher, elle le fait, ou des lettres façon pierres serties dans de l’or, elle te les dessine… comme un bijou.

Avec Sista, on peignait souvent avec des fausses autorisations. On restait des nuits entières dehors, c’était drôle. A peu près à la même période, j’ai un peu peint avec Jolee qui vient de sortir un livre intitulé Graffeuses.

J’ai fait aussi quelques tags avec Shook, il n’y a pas longtemps. J’ai peint avec Chika aussi, j’espère repeindre avec elle prochainement. J’ai peint avec Doudou qui fait des personnages, c’est sympa de la voir quand nos emplois du temps le permettent. J’ai peint avec Ninas récemment, je garde de merveilleux souvenirs de ces trois frises, des quelques verres, des croquettes italiennes et tags qui ont suivi.

Que penses-tu de la place des filles dans le Graffiti ?

Qu’elle est comme celle des garçons, elle se forge a la force du style, de la persévérance. On a les mêmes règles, on est jugée sur le nombre de trains, de tags, de frises et sur le niveau des lettres…

Des tensions particulières ?

Les gars ont des tensions à cause des filles, du style, des toys, il est possible que les filles soient confrontées aux mêmes problématiques. Dans l’ensemble, quand une fille est bonne, je la respecte, j’aime boire des verres et peindre avec elle. Comme on est en minorité, je pense qu’on est contente de se rencontrer. Je n’ai pas rencontré de filles qui s’inventent des histoires, comme le font certains gars qui n’ont pas le level.

Ton point de vue sur le street art ?

C’est une question contemporaine. Ce qu’on appelle street art, c’est la continuité de l’art contemporain qui a succédé à l’art moderne. Les modernes avaient des caractéristiques, (par exemple inclure des objets du réel dans les œuvres comme de la toile cirée), les artistes contemporains en ont d’autres (par exemple faire des œuvres avec des objets du réel), le street art en a encore d’autres (par exemple faire des œuvres sur le réel). Je vois ça comme un grand ensemble qui colle à l’air du temps où on trouve du writing, du pochoir, du tricot, de la mosaïque, du muralisme, du tape art, du logotype…

Ton point de vue sur le Graffiti ?

Je préfère le mot writing, qui met l’accent sur le travail de la lettre et reprend la terminologie des premiers writers. Phase2 dans le catalogue de l’exposition Coming from the Subway explique que les writers ont toujours appelé ça comme ça. Le mot Graffiti est apparu début des années 1970. Bien que le terme soit péjoratif, il a été réemployé par les writers, les galeristes, les spectateurs.

Le Graffiti sur toile par exemple se heurte à un problème philosophique : le Graffiti ne peut pas être sur une toile vu qu’il est défini comme une inscription sur un bien qui n’appartient pas à l’auteur ou comme un dessin sur une affiche politique, selon la définition du CNRTL.

La philosophie s’occupe des mots, de créer des concepts. Quel concept est en train de se former avec le mot Graffiti ? J’ai vu des graffitis sur les toiles des muralistes, des décorateurs. Le mot Graffiti finit par être une simple référence au support qui n’est plus du tout illicite. Il y a déjà un mot pour ça : le muralisme. Les œuvres des muralistes sur toile devraient avoir une terminologie spéciale, pour éviter de tout mélanger. A force d’inclure des choses dans ce mot qui ne correspondent pas à son sens initial, on va retrouver le logo de Chanel estampillé de l’étiquette Graffiti.

Le mot Graffiti met l’accent sur la démarche illicite. Ca ressemble plus à une croyance populaire qu’à une réflexion philosophique de faire référence au writing.

Donner trop de définitions différentes à un mot, c’est le reflet d’une pauvreté intellectuelle, d’une absence de créativité et d’un irrespect total pour la conception philosophique des premiers writers.

Jusqu’à 2007, entre nous, on parlait de graff, pas de Graffiti. On disait : on va faire un graff, il est bien ton graff. Et pas : on va faire un graffiti, il est bien ton graffiti.

On aurait eu l’image d’une table avec des inscriptions diverses, mais pas d’un lettrage sur un mur ou sur un train. Quand je pense au mot graff, je pense à des lettres remplies, je vois leurs contours, une ombre portée, une 3D ou un épais contour, ou même, pas de contour. Je vois un fond sommaire aussi.

Quand je pense au Graffiti, je vois des inscriptions éparses sur le mur des toilettes par exemple. Ça n’a rien à voir. Quand les gens qui ne font pas de graff, ou qui ne sont pas passionnés par la question, doivent parler de graffitis, tout doit se mélanger dans leur tête, entre tags, graffs, inscriptions éparses dans des toilettes, pochoirs, collages.

Je travaille mon lettrage depuis longtemps. Ce n’est pas juste un graffiti gribouillé dans un endroit isolé par un type qui a trouvé un stylo par terre.

C’est pareil quand un calligraphe ou un artiste-peintre aborde des problèmes de composition, d’équilibre, de lignes, de courbes, de vide et de plein, de contraste, de juxtaposition des couleurs, d’ombre et de lumière, d’intensité.

Le mot Graffiti est vraiment réducteur et renvoie à ce que disait Rammellzee dans le catalogue de l’exposition Coming from the Subway : le mot Graffiti maintient le writing au niveau le plus bas de ses capacités.

Ce n’est pas en reprenant des terminologies (post-graffiti, pressionnisme qui renvoie au terme Graffiti puisqu’il fait référence à l’aspect illicite de cette pratique) instaurées par les autorités que cela peut contribuer à son élévation. Ces terminologies produisent une philosophie qui se ne fonde pas sur les mêmes postulats et dénature l’essence de cette pratique. En mettant l’accent sur le point de vue des autorités, l’empirisme de l’acte créateur échappe bien souvent au spectateur qui se retrouve confronté au dogme d’une loi qui condamne sans ouvrir de questionnement.

De même, l’auteur ne peut pas avoir la même perception que le spectateur, il ne fait pas l’expérience de la passivité face à l’œuvre, il y a une complémentarité qui devrait ouvrir un dialogue.

Les autorités objectent qu’il est interdit de peindre aux artistes qui veulent prendre cette liberté. Un artiste pose des questions avec son art, et un questionnement commence par le doute, l’esprit critique. Les fondements législatifs reposent sur des dogmes hiérarchiques, hérités de Platon. Par exemple, on mange des animaux parce que la hiérarchie les place en dessous de nous, sinon nous ne pourrions peut-être pas les exploiter, les manger, c’est pareil pour les classes sociales.

La loi ne définit pas forcément tout ce qui est juste pour tout le monde, mais pour qu’une hiérarchie platonicienne soit respectée, donc ce qui est juste pour une certaine classe, elle place une femme en dessous d’un homme, un adulte au-dessus d’un enfant, un blanc au-dessus d’un noir.

Interdire une pratique artistique n’invite pas au questionnement. Avec le mot Graffiti, on clôt le débat avant d’essayer de comprendre. On l’oriente vers le point de vue des autorités. La production est toute de suite marquée du sceau de l’interdit.

On n’est pas dans l’écoute que ce l’artiste est en train de dire, on écoute ce que les autorités en pensent. Le mot Graffiti n’est pas pensé avec les codes du writing. Le discours du writer finit par s’effacer et on remplace l’écriture du writing par des images avec, par exemple, des expositions ou des festivals dits Graffiti qui proposent une majorité de pochoirs, de peintures de personnages et de collages.

L’acte performatif du writing peut s’enrichir du point de vue du spectateur. Dans le writing, l’auteur se place dans l’illégalité. Je pense que la philosophie du writing invite à se questionner, à questionner le monde en révélant ce qui ne va pas, en troublant l’image lisse d’un monde que les autorités tentent d’agencer tout en exploitant de façon pyramidale le vivant.

Il y a un aspect rhizomatique que les conservateurs ne peuvent pas supporter. La puissance de cette pratique permet d’exprimer quelque chose à plusieurs, comme dans le muralisme mexicain, la propagande russe, ou le programme Love Letters aux États-Unis.

Le mot writing inclut des éléments qui ouvre au dialogue. Il est moins dans la culpabilité et ouvre la pratique sur la fierté de la maîtrise de signes complexes. La création de ce corpus qui nous différencie des animaux, nous permet de communiquer des concepts, de construire des bâtiments, de voyager dans l’espace. C’est cet aspect qui m’intéresse quand je prend un critérium ou une bombe. C’est pas juste gribouiller là où c’est interdit, c’est me dépasser pour produire quelque chose de meilleur.

De mon point de vue, le mot writing invite à changer de paradigme. Je ne pense pas en voyant un métro peint, que c’est un graffiti puni par un article du code pénal. Je me dis plutôt que c’est l’œuvre d’un writer et je me demande ce qu’il a voulu dire. Le panel sur le métro va trouver son épanouissement philosophique comme une onde de choc dans le lisse d’une architecture haussmannienne, en révélant tout ce qu’une carte postale ne dit pas. Il est comme une œuvre d’Otto Dix ou de Dali, ou des deux. Il parle de liberté, d’injustice, du désordre dans la cité instauré par une législation platonicienne qui privilégie les puissants dans sa conception pyramidale. Il parle d’humanité dans ses forces et faiblesses. C’est ce que m’évoque un métro peint qui surgit sur les voies ferrées, sous un pont, près de la gare d’Austerlitz.

Si j’écris Lady.K ou d’autres noms, plusieurs facteurs me motivent. Des souvenirs d’enfance, mais aussi le coté transgressif dont je me suis servis pour dire : » OK, je suis une fille, mais je peux aussi transgresser pour aller écrire mon nom comme les garçons, et être plus forte qu’eux ».

C’est une façon de m’imposer dans le monde, un peu comme Rosa Park l’a fait dans un bus. Elle a transgressé un interdit injuste. Je le fais d’une manière artistique. Être une fille dans un univers patriarcal, c’est pas si évident que ça. Les gens s’offusquent parfois pour un tag sur un immeuble haussmannien, mais moi aussi je suis fan d’Haussmann. En taguant, je révèle peut-être sa laideur latente. L’esthétique doit être en accord avec l’éthique. Parfois, je vois ça comme du body-art. Comme Gina Pane qui se plantait des épines de roses dans le bras, je plante des lettres dans la ville, et les couleurs deviennent ses coulures.

Une anecdote particulière ?

Des anecdotes, on en a plein dans le writing. Je vais parler des deux jours passés avec F. On repère trois lieux. On fait le premier, un modèle ultra rare pour la collection et ensuite on va au second repéré plus tôt. On arrive devant le truc ou chaque entrée était morte. La première devant la loge était refermée, en voulant l’ouvrir on a fait trop de bruit, la seconde trop haute et grillée, et la troisième entrée est bloquée par un camion de pompiers et une voiture de police. On va au troisième spot repéré un peu plus tôt, mais on arrive dix minutes trop tard, il venait d’être tapé. On retourne à l’endroit où il y a la police et les pompiers. Mais ce qu’il venait de se passer était tellement intense pour les habitants du quartier que tout le monde traînait encore dehors. On a fini par aller repérer un truc et faire quelques trous. Le lendemain, on fait une heure de voiture pour aller dans un lay-up. On attend une heure, puis encore bien vingt minutes que tout soit tranquille. Quand on commence à peindre, à peine l’esquisse tracée, un clochard sort de nulle part et crie comme un putois. Sur le retour, on a fait un truc dans un endroit où ça n’avait été fait depuis longtemps.

Des projets ?

Produire des pures lettres.