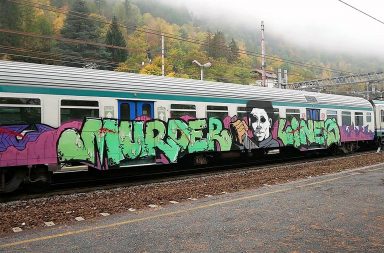

Acte gratuit, clandestin, parfois revendicatif, le graffiti est-il menacé par le couronnement des médias sociaux ?

Good Guy Boris est le créateur des Grifters, une marque et un blog relayant ses actions sur trains et métros à visage découvert. Adepte inconditionnel des réseaux sociaux, il a choisi d’en tirer le meilleur parti, qu’importent les conséquences. Son séjour de quatre mois à la prison de Fleury-Mérogis en 2014 ne l’a pas refroidi et depuis sa libération, il enchaine les projets artistiques : documentaires, livres, expositions, tatouage. Cinquante mille followers plus tard, Boris poursuit son numéro de pitre, et anime des vidéos en Live sur Instagram depuis les rues d’Athènes – on n’arrête pas le progrès.

Pure provoc ? Boris affirme vouloir « démasquer le graffiti »… mais pourquoi ? La question reste entière. En attendant, pour en apprendre un peu plus sur le phénomène, Jon Young s’est entretenu sur Skype avec le trublion.

Qui est Good Guy Boris ?

Boris est mon alter ego. Il a un visage et un accent – on peut le voir, et on le connait à 100% – mais c’est aussi moi-même. Il donne une identité et une histoire au graffiti. Au début, j’avais une personnalité différente, je prenais un alias pour l’écrire et le répéter. À un moment donné, je me suis demandé : « Pourquoi écrire ce nom et dissimuler mon visage ? Pourquoi ne pas diffuser mon message ? » J’ai arrêté et je me suis dit : « Hé, mes parents m’ont donné un beau prénom, je ne devrais pas en utiliser un autre, je vais montrer mon visage, et je vais diffuser un message. » J’ai donc commencé à écrire des phrases/slogans. C’est à partir de ce moment que j’ai trouvé ma vraie personnalité, ma vraie mission. Je veux rendre le graffiti accessible. Je veux dévoiler le style de vie et ce qui s’y cache. Je veux démasquer le graffiti.

Comment intègres-tu les médias sociaux et les nouvelles technologies dans ton travail ?

L’évolution de mes documentaires est en partie liée avec celle des médias sociaux. Chaque opportunité que m’offrent les médias sociaux, je la saisis et je l’applique à mon travail documentaire sur le graffiti. Je suis vraiment excité par les nouvelles technologies, par le côté positif des médias sociaux et par ce qu’ils procurent. Ce qu’ont peut faire avec la manière dont on est connectés. Évidemment, il y a un côté négatif, ce n’est peut-être pas la vraie vie. Les médias sociaux nous connectent, mais ils nous détruisent aussi et nous rendent d’une certaine manière antisociaux. Mais si nous voulons aller de l’avant, nous devons utiliser la technologie de manière positive. Et si nous l’utilisons avec optimisme, cela ne fera pas de mal.

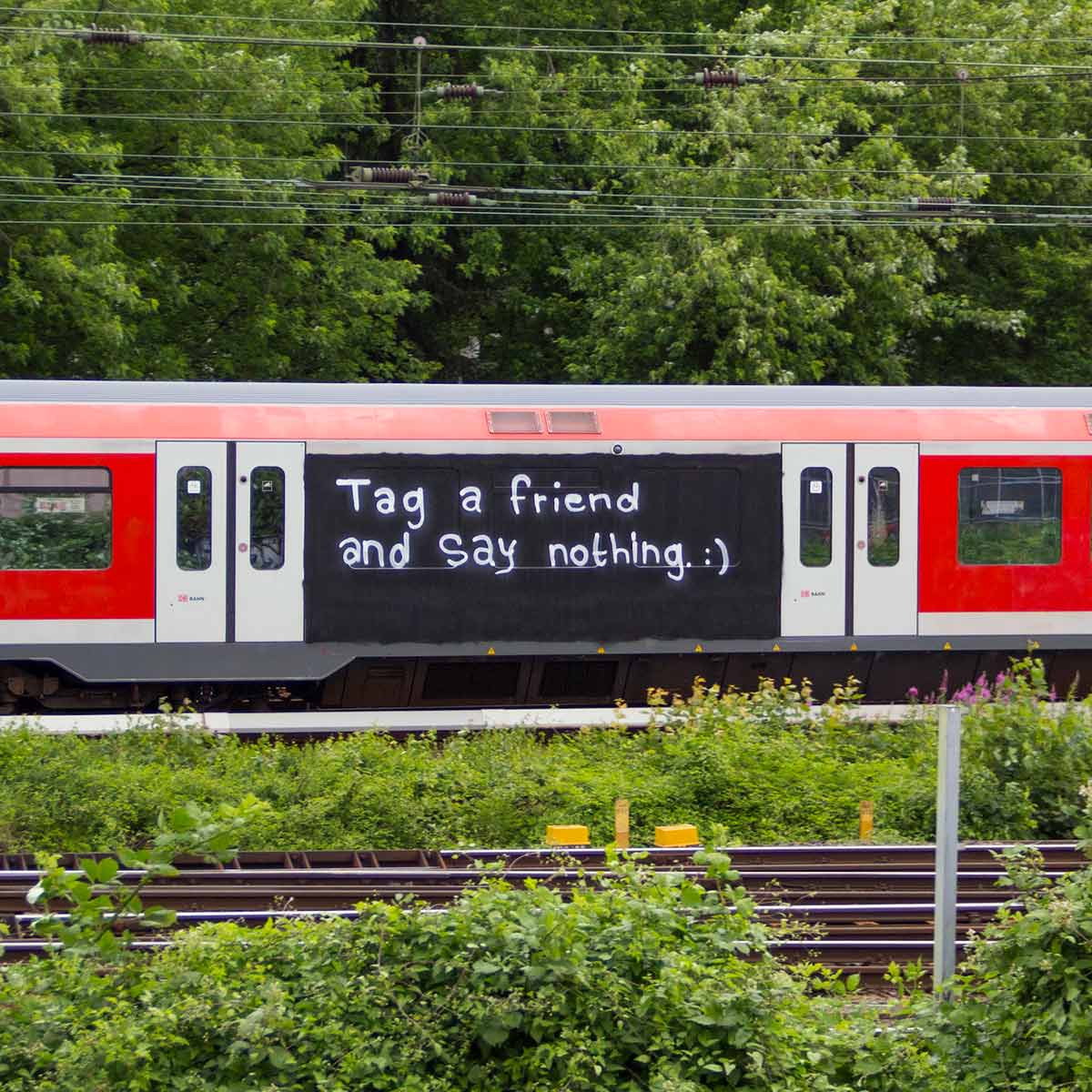

Essayes-tu de transmettre ce message par tes œuvres en lien avec les médias sociaux ?

Envoyer des messages électroniques, ce n’est jamais pareil quand on s’adresse à des amis, c’est la raison pour laquelle mon œuvre est ironique. On sait tous ce que ça fait d’envoyer un message et de ne pas recevoir de réponse. Ça crée une anxiété spécifique à l’utilisation des médias sociaux. Une partie des œuvres que je produis dépend de cette anxiété, une autre partie, ironique, utilise les mèmes et le langage d’internet, les émojis.

C’est quoi #LiveBoris ?

C’est une expérience éphémère. Les gens doivent être connectés pour suivre. Ils voient une notification, ils savent que je suis en train de faire un post, ensuite, ça disparait. Cela crée une forte peur de louper quelque chose pour le public. L’idée principale est que ça se déroule en direct, cela se passe en ce moment, c’est réel.

Pourquoi Instagram ?

Le présent, c’est Instagram. Le présent, c’est le streaming en direct. Tout le monde regarde des vidéos en ligne, mais quand il s’agit d’actions graffiti en temps réel, on sait que quelque part, à un moment précis de la journée, quelqu’un peint. Il n’y a pas de musique, pas de scénario, pas de script, juste un mec qui peint. On ne sait jamais ce qui va arriver. On me voit interagir avec le public, être agressé, je suis interpellé par la police, je discute avec les passants, je montre de fausses autorisations et je continue à peindre. Il y a aussi des conséquences juridiques – cela soulève beaucoup de questions.

Comment la scène a-t-elle évolué depuis que tu as commencé, il y a dix-sept ans ?

Prenons l’exemple d’un jeune qui commence le graffiti aujourd’hui avec Internet et les médias sociaux. Il peut évoluer si vite en absorbant un tas d’informations. Il a un tas de vidéos à sa disposition, plein de styles en provenance de différents pays. Il peut créer sa touche personnelle bien plus rapidement qu’il y a quinze ou vingt ans. C’est fou. La jeune génération possède les compétences requises pour utiliser les médias sociaux, pour atteindre beaucoup plus de gens. Dans le graffiti, le plus important, c’est d’atteindre les gens. Le graffiti, c’est du marketing. Si on fait du graffiti, on écrit un nom, ce nom devient une marque au moment même où on le crée. Ceux qui ont saisi ce concept le déclineront à l’infini. Savoir se servir des médias sociaux leur garantira le succès.

Tu as choisi la Grèce comme base pour #LiveBoris. Pourquoi?

Je voulais un endroit où il fait beau, et la Grèce est une destination que j’aime vraiment. Athènes est un terrain de jeu parfait pour moi. Athènes est saturée de graffitis, la Grèce est un pays tolérant pour le graffiti. Cela m’a permis de faire ce que j’ai fait.

Où peins-tu ?

Il y a beaucoup d’espace pour peindre là-bas. Toute ma vie, j’ai peint des trains, j’en ai un peu assez. Je suis désormais plus intéressé par la rue et l’interaction avec les gens. Peindre des trains est antisocial. On va dans un dépôt et on ne voit personne. S’il y a des interactions, elles sont forcément mauvaises. L’objectif de mon projet était de faire du graffiti dans la rue parce que je voulais montrer aux gens ce que c’est. Rendre le graffiti antisocial, social. Montrer la démarche afin qu’ils puissent vraiment comprendre ce qui se cache derrière les pièces, ces gribouillis sur les murs. Les gens n’imaginent pas l’énergie, les efforts, et les ressources nécessaires pour peindre.

Quelle est la clé de ta popularité croissante ?

La clé de chaque profession est d’être authentique et d’être soi-même. Ne pas prétendre être quelqu’un d’autre. Au moment où vous êtes vous-même, les choses commencent à fonctionner, et les gens l’apprécient. Le processus entier devient parfait.

Que penses-tu du graffiti qui devient mainstream ?

Le mainstream détruit la pureté. Quand on évoque la société de consommation, on parle d’argent. Il y a un côté négatif, c’est certain, mais cela apporte beaucoup de chose positives. Le graffiti est un mouvement underground, mais cette notion ne me convient pas. Ce qui est underground est destiné à devenir mainstream. Pourquoi est-ce que ça devient mainstream ? Parce que l’argent entre en jeu. C’est à cause des gens qui créent des produits pour les vendre. Les adeptes du graffiti pur vendent aussi des œuvres d’art. Ils font aussi des affaires, ils vendent des livres, comme moi.

Je vis grâce au graffiti, je le documente, ma vie est vouée au graffiti, c’est naturel de vivre de sa passion. Je ne veux rien faire d’autre. Ça donne de nombreuses opportunités à un tas d’artistes. En utilisant les médias sociaux, ils peuvent atteindre un maximum d’audience et vendre leurs produits. Ils peuvent créer une communauté, créer un business et ils ne sont pas obligés de bosser dans un restaurant. Ils peuvent travailler et vivre grâce à leur art.

Y a-t’il d’autres personnes qui veulent démasquer le graffiti ou est-ce que la plupart désire rester dans l’ombre ?

Beaucoup de gens veulent rester dans l’ombre. D’autres veulent en sortir, mais la plupart n’ont pas le courage d’en parler. C’est très difficile pour un individu de s’exprimer et de devenir un personnage public. C’est compliqué de parler à une fille, d’affronter ses parents, c’est difficile de prendre la parole en général. Peu de gens ont le courage de sortir de chez eux pour dire ce qu’ils ont à dire.

Dans le graffiti, on n’a pas besoin de montrer son visage et on n’a pas non plus besoin de prendre la parole. On peut utiliser son art pour diffuser un message. Ceux qui le font auront du succès. Ne pas prendre la parole et attendre donne un avantage indéniable à ceux qui ont le courage de le faire. Il y a des années, quand j’ai commencé à peindre, beaucoup de gens se moquaient de moi : « Non, ça craint, ce n’est pas du vrai graffiti. Ce n’est pas malin de montrer ton visage ou de faire le clown. » Mais moi et d’autres gars, on a obtenu l’attention du public grâce aux médias sociaux. Maintenant qu’on s’intéresse à nous, tous ceux qui sont restés planqués et qui n’y croyaient pas se retrouvent à la traîne. Ils sont perdus et doivent rattraper leur retard.

Pourquoi avoir choisi comme devise pour The Grifters : « la liberté n’est pas définie par la sécurité ? »

Je l’ai choisie avant d’être incarcéré. En sortant de prison, cela coulait de sens. C’était comme si j’avais prédit ce qui allait se passer. J’ai documenté cette liberté, à cause de ça on m’a mis en prison. Notre sécurité n’est pas garantie. On risque notre sécurité pour être libre. Dans la société moderne, si on veut être libre, on est contre la loi. Cela ne veut pas dire qu’on doit agir comme des criminels, comme des hors-la-loi ou croire qu’on est des gangsters. Mais les règles et les lois deviennent de plus en plus strictes et on essaie de supprimer notre liberté petit à petit. Si on s’intéresse aux lois, aux restrictions, on se rend compte que la notion de vie privée est détruite par les médias sociaux et Internet. Si on observe cette évolution, on se rend compte qu’on sacrifie notre vie privée pour des raisons de sécurité, on réduit notre propre liberté. A la fin, il n’y en aura plus du tout.

Tu restes optimiste ?

Je suis optimiste pour mon avenir et celui de tout le monde. Je crois que tout ce qui empêche la prospérité s’oppose au futur positif de l’humanité, ce sera de toute façon détruit par un progrès naturel. Le futur est radieux, quoi qu’il arrive, qu’importent les plans diaboliques dressés contre nous. C’est un combat temporaire. A long terme, la liberté sera à la clé et assurera la prospérité de la société.